Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Aug. 2025 abgeschlossen.

Der praktische FallVeräußerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher Übertragung eines Grundstücks

| Die Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte hat sich zu einem ständigen Brennpunkt in der steuerlichen Gestaltungsberatung entwickelt. Der BFH (11.3.25, IX R 17/24, Abruf-Nr. 248391) hat jüngst wieder Bewegung in die Thematik gebracht und für mehr Klarheit bei der Anwendung des § 23 EStG gesorgt. Der folgende Musterfall stellt die jüngste Rechtsentwicklung dar. |

Inhaltsverzeichnis

1. Sachverhalt

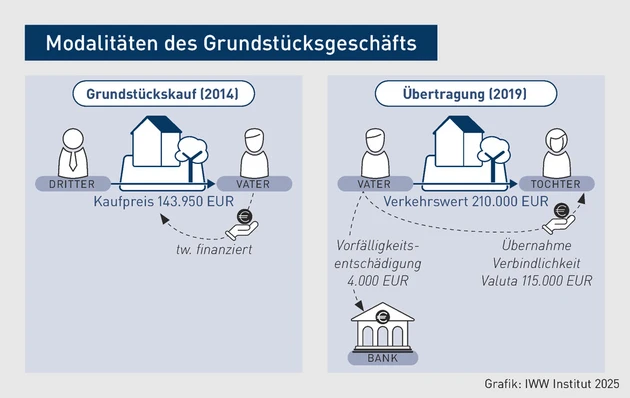

Vater V erwarb im Jahr 2014 teilweise fremdfinanziert ein bebautes Grundstück für 143.950 EUR. Das Grundstück wurde vermietet. Im März 2019 übertrug er die Immobilie auf seine Tochter. Das Bankdarlehen valutierte zu diesem Zeitpunkt noch mit 115.000 EUR. Der Verkehrswert der Immobilie belief sich zu dieser Zeit auf 210.000 EUR. Die Tochter übernahm die Bankverbindlichkeit im Rahmen der Übertragung und finanzierte diese neu. Der Vater leistete eine Vorfälligkeitsentschädigung von 4.000 EUR.

Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2019 erfasste das FA den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG. Die Übertragung sei nach Maßgabe des Verkehrswerts und der von der Tochter übernommenen Verbindlichkeiten in einen unentgeltlichen und einen entgeltlichen Vorgang aufzuteilen. Soweit die Übertragung entgeltlich erfolgt sei, liege ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Im Einzelnen ermittelte das FA den Gewinn aus dem privaten Veräußerungsgeschäft wie folgt:

Ermittlung des Veräußerungsgewinns | ||

| 210.000 EUR | 100,00 % |

| 115.000 EUR | 54,76 % |

| 95.000 EUR | 45,24 % |

| 115.000 EUR | |

| 143.950 EUR × 54,76 % | 78.828 EUR |

| 12.185 EUR × 54,76 % | 6.672 EUR |

| 4.000 EUR × 54,76 % | 2.191 EUR |

| 40.653 EUR | |

Mit Einkommensteuerbescheid 2019 vom 3.3.21 erfasste das FA Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i. H. v. 40.653 EUR. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos. Das FG gab der Klage statt mit der Begründung, teilentgeltliche Übertragungen einer Immobilie unterhalb der historischen Anschaffungskosten seien keine Veräußerungen i. S. d. § 23 EStG. Zwar führe die Übernahme von Verbindlichkeiten durch den Erwerber zu Anschaffungskosten. Im Wege der teleologischen Reduktion sei die teilentgeltliche Übertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge aber aus dem Tatbestand des § 23 EStG auszuscheiden. Bei Übertragungen unter den historischen Anschaffungskosten komme es zu keinem realisierten Wertzuwachs, der der Besteuerung zugänglich sei. Der BFH sah das dann aber wieder anders.

2. Entscheidungsgründe

Die Revision des FA war begründet. Nach Ansicht des BFH hat der Vater infolge der Übertragung des Grundstücks ein privates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG getätigt.

Merke | Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften i. S. d. § 23 EStG. Dazu gehören gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG u. a. Grundstücksverkäufe, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger nach § 23 Abs. 1 S. 3 EStG die Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. |

Als Anschaffung und Veräußerung gelten i. d. R. der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person (vgl. BFH 23.7.19, IX R 28/18, BStBl II 19, 701, Rn. 18, m. w. N.). Die Übernahme von Schulden beim Erwerb eines Wirtschaftsguts stellt eine entgeltliche Gegenleistung dar (vgl. BFH 3.9.19, IX R 8/18, BStBl II 20, 122, Rn. 14, m. w. N.).

Der Vater hat das im Jahr 2014 angeschaffte Grundstück im März 2019 und damit innerhalb der o. g. Zehnjahresfrist veräußert. Mit der Übernahme der mit dem Grundstück zusammenhängenden Verbindlichkeit seitens der Tochter und der damit verbundenen Schuldfreistellung hat der Vater auch ein Entgelt i. H. v. 115.000 EUR erzielt. Er hat damit das Grundstück (teil-)entgeltlich an seine Tochter veräußert.

Dem Vater ist im Jahr 2019 auch ein Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft entstanden.

Übernahme der historischen AK des Rechtsvorgängers bei unentgeltlichem Erwerb Merke | Nach § 23 Abs. 3 S. 1 EStG ist der Gewinn oder Verlust aus Veräußerungsgeschäften der Unterschied zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um AfA, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 bis 7 EStG abgezogen worden sind (§ 23 Abs. 3 S. 4 EStG). Im Fall des unentgeltlichen Erwerbs übernimmt der Einzelrechtsnachfolger die (historischen) Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers. Ein Gewinn oder Verlust entsteht insoweit nicht. |

Beachten Sie | Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens erfolgt nach ständiger BFH-Rechtsprechung für einkommensteuerliche Zwecke eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts (so schon BFH 10.11.98, VIII R 28/97, BFH/NV 1999, 616, unter II.1.b am Ende). Die Anschaffungskosten werden sodann entsprechend der „Entgeltlichkeitsquote“ aufgeteilt. Diese Grundsätze gelten auch im Rahmen des § 23 EStG (vgl. BFH 12.12.23, IX R 15/23, Rn. 22).

Diese Aufteilung entspricht laut BFH auch dem Gesetzeswortlaut. Denn die Regelungen in § 23 Abs. 1 S. 1 EStG einerseits und § 23 Abs. 1 S. 3 EStG andererseits gehen ausdrücklich von einer Unterscheidung zwischen voll entgeltlicher und voll unentgeltlicher Übertragung aus. Nur der voll entgeltliche Teil ist i. S. d. § 23 Abs. 1 S. 1 EStG veräußert, der voll unentgeltliche Teil der Übertragung ist es mangels Veräußerungspreises nicht. Darin sei auch keine Besteuerung eines fiktiven Sachverhalts zu sehen, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Beschreibung der Rechtsfolgen, die das Gesetz an den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt knüpft (so in Bezug auf § 17 EStG: BFH 12.12.23, IX R 15/23, Rn. 22 f.).

Der Vater kann sich somit nicht darauf berufen, er habe mit der Übernahme der Verbindlichkeiten durch seine Tochter im Ergebnis weniger erhalten als seine historischen Anschaffungskosten. Denn bezogen auf den entgeltlichen Teil der Übertragung von 54,76 % steht seinen anteiligen Anschaffungskosten von 78.828 EUR ein Entgelt von 115.000 EUR gegenüber. Der Vater hat mithin bezogen auf den entgeltlichen Teil einen Wertzuwachs erzielt. Das Schrifttum schließt sich dieser Auffassung fast ausschließlich an (vgl. Rn. 23 des Besprechungsurteils zu den einzelnen Fundstellen).

Die Verlängerung der Spekulationsfrist in § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG auf zehn Jahre vermag nach Ansicht des BFH an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Mit der verlängerten Frist von zehn Jahren wollte der Gesetzgeber seinerzeit an dem Grundsatz, dass Wertsteigerungen an Wirtschaftsgütern des Privatvermögens grundsätzlich nicht steuerbar sind, nichts ändern. Ebenso hat er nicht zu erkennen gegeben, an der bisherigen Handhabung teilentgeltlicher Übertragungen Änderungen vornehmen zu wollen (vgl. BT-Drs. 14/23, S. 179 f.).

Beachten Sie | Für die teilentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens unter Beteiligung von Mitunternehmerschaften (§ 6 Abs. 5 S. 3 EStG) ist zwar laut BFH umstritten, ob eine Aufteilung des Vorgangs in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil zu erfolgen hat, der Buchwert des übertragenen Wirtschaftsguts jedoch bis zur Höhe des Entgelts dem entgeltlichen Teil und im Übrigen dem unentgeltlichen Teil zuzuordnen ist (Überblick vgl. BFH 19.3.14, X R 28/12, BStBl II 14, 629). Die Anwendung dieser sog. modifizierten Trennungstheorie scheidet aber auf im Privatvermögen befindliche Wirtschaftsgüter aus (vgl. BFH 12.12.23, IX R 15/23, Rn. 26 ff. mit weiteren Ausführungen zur Streitfrage).

Auch die übrigen vom Vater und vom FG angeführten Gesichtspunkte führten zu keinem abweichenden Ergebnis.

Der Veräußerungsgewinn ist unter Anwendung der dargestellten Grundsätze (siehe obige Berechnung) zu ermitteln, indem dem anteiligen Veräußerungspreis die anteiligen Anschaffungskosten, bereinigt um die anteiligen AfA nach § 23 Abs. 3 S. 4 EStG, gegenüberzustellen sind. Der Abzug der Veräußerungskosten erfolgt ebenfalls lediglich in Höhe der Entgeltlichkeitsquote. Daraus ergibt sich zutreffend der vom FA angesetzte steuerbare Veräußerungsgewinn.

3. Relevanz für die Praxis

Mit dem Besprechungsurteil bestätigt der BFH wenig überraschend, dass die strenge Trennungstheorie bei teilentgeltlichen Übertragungen von Grundstücken im Privatvermögen für Zwecke des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG Anwendung findet. Eine Grundstücksübertragung ist also anhand der Entgeltlichkeitsquote (Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts) in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Vorgang aufzuteilen. Dies entspricht der üblichen Praxis und der fast einhelligen Auffassung im Schrifttum. Vorliegend bestand das Entgelt in der Übernahme der Verbindlichkeiten. Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob das Entgelt über oder unter den historischen Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers liegt (so auch Trossen, DStR 25, 1265).

Die Urteilsgrundsätze sollten gleichermaßen bei der Übertragung von sonstigen Wirtschaftsgütern nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG Anwendung finden. Mit Urteil vom 12.12.23 (IX R 15/23) hatte der BFH bereits entsprechend für im Privatvermögen gehaltene Anteile an Kapitalgesellschaften i. S. d. § 17 EStG entschieden.

Höchstrichterlich ungeklärt bleibt weiterhin die Frage, wie die teilentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens zu behandeln wäre (Anwendung der strengen oder modifizierten Trennungstheorie).

Zum Autor | Gerrit Uphues ist in der Finanzverwaltung NRW tätig. Der Aufsatz wurde nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst und gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.

AUSGABE: GStB 8/2025, S. 272 · ID: 50446972