Sie sind auf dem neuesten Stand

Sie haben die Ausgabe Juli 2025 abgeschlossen.

Wissensmanagement in KMUWissen verankern statt verlieren: So gelingt nachhaltiger Transfer mit INQA-Coaching

| KI- und Technologiewissen entscheiden über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Doch Wissen muss nicht nur aufgebaut, sondern auch aktiv gesichert und weiterentwickelt werden. Die agile Prozessberatung von INQA-Coaching (INQA steht für „Initiative Neue Qualität der Arbeit“) zeigt, wie Partizipation zum Schlüssel wird, um Kompetenzen nachhaltig zu verankern – unterstützt durch gezielte Förderung und strukturierte Prozesse. |

Inhaltsverzeichnis

- 1. Regulatorischer Druck

- 2. Wissen als nachhaltige Ressource entwickeln und sichern

- 3. Wissensmanagement im Mittelstand ist ausbaufähig

- 4. INQA-Coaching: Agil Wissen sichern, Innovation verankern

- 5. Praxisbeispiel ASBO GmbH

- 6. Handlungsempfehlungen im Überblick: So gelingt der Einstieg

- 6. Fazit: Innovationskraft und Resilienz im Fokus

1. Regulatorischer Druck

Mit dem Inkrafttreten des AI Acts und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU wächst der Druck auf Unternehmen, technologiebezogenes und nachhaltigkeitsrelevantes Wissen systematisch aufzubauen und nachweisbar zu machen. Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind bereits direkt berichtspflichtig, doch auch Zulieferer, Banken und KMU als Kreditnehmer geraten über ESG-Kriterien zunehmend in die Pflicht. Viele Unternehmen reagieren auf diesen Druck durch die Schaffung neuer Rollen wie „AI-Officer“ oder „ESG-Officer“. Diese Rollen sind oft mit punktuellen Schulungen verbunden, die teuer sind und das Wissen auf wenige Personen fokussieren. Ein nachhaltigerer Ansatz besteht in individuellen Schulungskonzepten, die auf breite Wissensverankerung setzen, wie z. B. die Methodik des INQA-Coachings, die geförderte und agile Wissensentwicklung im gesamten Unternehmen ermöglicht.

2. Wissen als nachhaltige Ressource entwickeln und sichern

Durch die digitale Transformation wird Wissen zur strategischen Ressource und somit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. KMU stehen dabei vor der Herausforderung, Wissensinseln zu vermeiden und entscheidendes Know-how von Einzelpersonen und externen Dienstleistern zu lösen. Wissensinseln gefährden nicht nur die Kontinuität bei Personalwechseln, sondern bremsen auch die Innovationsfähigkeit und die Anpassungsgeschwindigkeit. Aktuelle Studien bestätigen dies: So sehen laut einer Bitkom-Umfrage (www.iww.de/s12874) 74 % der KMU „fehlendes internes Know-how“ und einen „Mangel an qualifizierten Mitarbeitern“ als größte Innovationshemmnisse. Hinzu kommt die demografische Entwicklung. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn stehen in Deutschland zwischen 2022 und 2026 rund 190.000 Unternehmen zur Übergabe an, im Durchschnitt 38.000 pro Jahr (www.iww.de/s12876). In vielen Fällen ist damit auch der Verlust von Erfahrungswissen verbunden, wenn keine systematische Wissenssicherung erfolgt.

Vor diesem Hintergrund reichen punktuelle Schulungen nicht aus. Erforderlich ist ein strukturierter Ansatz, der Wissen dauerhaft sichert, Mitarbeiter einbindet und Organisationen als lernfähige Systeme weiterentwickelt. So wird die Wissenssicherung zu einem Bestandteil der unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategie und zu einem entscheidenden Faktor für Zukunftsfähigkeit und Resilienz.

Die konzeptionellen Grundlagen nachhaltiger Wissensentwicklung wurden bereits in den 90er-Jahren gelegt. Peter M. Senge prägte mit dem Modell der „Lernenden Organisation“ das Verständnis einer Unternehmenspraxis, die kontinuierlich lernt, reflektiert und sich an veränderte Rahmenbedingungen anpasst. Ergänzend dazu etablierten Nonaka und Takeuchi mit dem SECI-Modell die Unterscheidung zwischen implizitem Wissen (z. B. Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeitender) und explizitem Wissen, das dokumentiert, gespeichert und teamübergreifend nutzbar gemacht werden kann. Der gezielte Transfer von implizitem in explizites Wissen – etwa durch kollegiale Fallarbeit, Tandemmodelle oder digital unterstützte Wissensplattformen – ist ein zentraler Hebel nachhaltiger Wissenssicherung.

3. Wissensmanagement im Mittelstand ist ausbaufähig

Während strukturierte Wissensmanagementsysteme in großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern mit einem Anteil von über 80 % längst etabliert sind, liegt dieser Wert in kleinen Betrieben bei lediglich 26 % und im Mittelstand bei etwa 42 % (Quelle: Fraunhofer IAO, 2021, Studie Wissensmanagement in der digitalen Transformation). Viele KMU verfolgen das Thema bislang nicht systematisch, was häufig an fehlenden personellen Kapazitäten oder methodischen Impulsen liegt. Gleichzeitig bieten digitale Tools heute einen einfachen Einstieg: Cloudbasierte Plattformen wie Microsoft Teams, OneNote oder interne Wikis ermöglichen es, Wissen ohne großen IT-Aufwand strukturiert abzulegen und teamübergreifend nutzbar zu machen. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden, entscheidend sind jedoch die Verankerung im Alltag und die strategische Einbettung in die Unternehmenskultur.

Merke | Unternehmen, die ihre Wissensstrukturen organisiert und dokumentiert haben, schaffen Vertrauen – sowohl extern als auch intern. Das gilt gegenüber Banken, Partnern, Behörden und nicht zuletzt gegenüber der eigenen Belegschaft. |

4. INQA-Coaching: Agil Wissen sichern, Innovation verankern

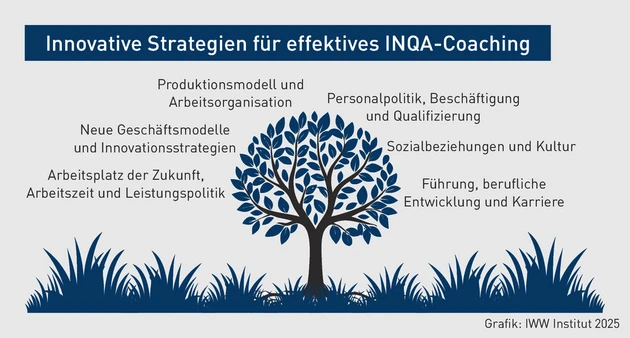

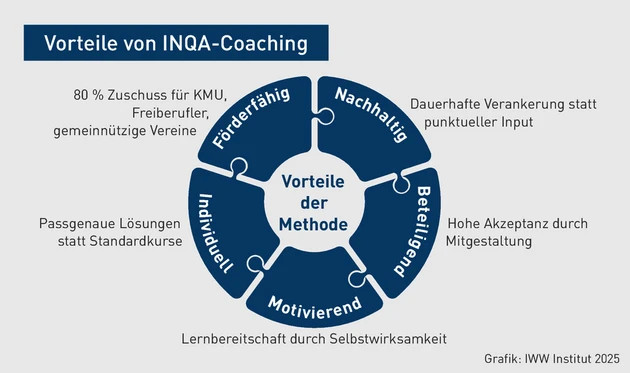

Um Wissen im Unternehmen dauerhaft zu sichern, ist ein strukturierter, lernfähiger Prozess erforderlich, der sich mit dem Unternehmen weiterentwickelt – gerade im Mittelstand. Hier setzt das INQA-Coaching an: Es ist eine agile Prozessberatung, die Mitarbeiter einbindet, Veränderungen methodisch begleitet und die Wissenssicherung in die tägliche Praxis integriert. Dabei bedeutet Agilität, Lösungen in kleinen, iterativen Schritten zu entwickeln, zu testen, zu reflektieren und anzupassen – unter aktiver Beteiligung der Mitarbeiter. Anders als bei klassischen Weiterbildungsformaten, die auf einmalige Wissensvermittlung setzen, zielt das INQA-Coaching auf kontinuierliches Lernen im betrieblichen Alltag ab. Das Programm wurde auf Basis realer Pilotprojekte und betrieblich erprobter Bedarfe praxisnah entwickelt. Im Zentrum stehen sechs Handlungsfelder:

Diese Struktur zeigt: Wissenssicherung ist kein IT-Projekt, sondern betrifft sämtliche Ebenen der Unternehmensentwicklung.

Beim INQA-Coaching wird das Unternehmen nicht „beraten“, sondern dazu befähigt, eigene Lösungen zu entwickeln und dauerhaft weiterzutragen. So entstehen Strukturen für lernende Organisationen, in denen Wissen dokumentiert, geteilt und aktiv weiterentwickelt wird, z. B. über digitale Wikis, MS Teams oder Peer-Learning.

Coaching statt Schulung: Ein Vergleich | ||

Kriterium | INQA-Coaching | Einzelausbildung (z. B. AI-Officer) |

Zielsetzung | Organisationsentwicklung | Fachwissen für Einzelpersonen |

Methode | Agile Prozessbegleitung | Curriculum, Präsenz- oder Onlinekurs |

Beteiligung | Gesamtes Team | Einzelne Fachkraft |

Nachhaltigkeit | Hoch | Gering (Wissensinseln) |

Ergebnis | Struktureller Wandel | Einzelzertifikat |

Förderung | Bis 80 % Zuschuss | Meist Eigenleistung |

Das INQA-Coaching adressiert die typischen Hürden in Veränderungsprozessen direkt:

Veränderungsprozesse | |

Contra | Pro |

Keine Zeit | Coaching ist arbeitsbegleitend angelegt – praxisnah, nicht zusätzlich |

Kein Personal | Beteiligung ersetzt Engpass – mit hoher Eigenmotivation |

Kein Budget | Zuschuss von 80 % senkt die Einstiegshürde erheblich |

Beachten Sie | Die im Coaching entwickelten Lösungen bleiben im Unternehmen: Sie sind dokumentiert, wurden im Team erarbeitet und können angepasst werden. Damit wird Wissenssicherung nicht nur vermittelt, sondern auch methodisch und strukturell verankert. Der agile Ansatz fördert zudem die Bereitschaft, Veränderung als Teil der Unternehmenskultur zu etablieren. Dies ist ein zentraler Erfolgsfaktor für KMU im digitalen Wandel.

Übersicht / Förderkonditionen | |

Kriterium | INQA-Coaching |

Zielgruppe | KMU bis 249 Mitarbeitende (EU-Definition), gemeinnützige Vereine, Freiberufler |

Förderquote | Bis zu 80 % auf max. zwölf Beratertage à 1.200 EUR netto, finanziert durch das BMAS und den ESF Plus |

Max. Zuschuss | 11.520 EUR |

Eigenanteil | 2.880 EUR |

Laufzeit | Max. sieben Monate |

Durchführungsform | Vor Ort oder digital |

Antragstellung | Über autorisierte Erstberatungsstellen (IBS) |

Besondere Voraussetzung | Autorisierter Coach, keine Doppelförderung |

5. Praxisbeispiel ASBO GmbH

Größere Investitionsentscheidungen führen häufig dazu, dass Unternehmen grundlegende Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Wissenssicherung oder Arbeitgeberattraktivität bewusst in den Blick nehmen. Der Fall der Büroeinrichtungshaus ASBO Alois Bolch GmbH zeigt exemplarisch, wie durch das INQA-Coaching nicht nur ein Finanzierungsanstoß gegeben, sondern ein langfristiger struktureller Entwicklungsprozess initiiert werden kann – mit der Verankerung von Wissen als strategischem Erfolgsfaktor.

Der geplante Neubau in Neuenstadt am Kocher sollte nicht nur dem Wachstum dienen, sondern zugleich als Plattform für die strategische Übergabe an die nächste Generation genutzt werden. Die Analyse zeigte schnell: Zukunftsfähigkeit ist die Voraussetzung für Förderfähigkeit. Digitale Reife, Innovationskraft und interne Strukturen wurden zu zentralen Themen.

Anfangs stand die Finanzierung im Vordergrund. Erst durch den Impuls der langjährigen Steuerberaterin Karin Wüst, Heilbronn, wurde eine strukturierte Fördermittelberatung angestoßen – inklusive Erstgespräch mit INQA-Coach Tanja Ebbing. In der Analyse zeigte sich schnell: Zukunftsfähigkeit ist Voraussetzung für Förderfähigkeit. Digitale Reife, Innovationskraft und interne Struktur wurden zum zentralen Thema.

Im Rahmen des INQA-Coachings wurden zentrale Prozesse analysiert und digital neu aufgestellt: von der Tourenplanung über die Angebotsabwicklung bis hin zur internen Kommunikation. Es wurden Tools wie Microsoft Teams und Office 365 eingeführt und gezielt auf die Anforderungen des Unternehmens angepasst, inklusive KI-gestützter Anwendungen wie einem Protokollagenten und einem digitalisierten Tool zur Tourenplanung. Mit Microsoft Teams wurde ein zentraler Wissensspeicher geschaffen, in dem Informationen dokumentiert, versioniert und geteilt werden können.

Begleitend dazu wurde die Cloud-Migration vorbereitet, die Datenschutzanforderungen wurden integriert und das Wissen über Prompts, Tools und Standards wurde systematisch dokumentiert. Die Mitarbeiter wurden eng eingebunden, was zu einer hohen Akzeptanz und Bereitschaft führte, die neuen Strukturen mitzutragen. Durch die aktive Mitarbeitereinbindung wurde nicht nur die Akzeptanz der Tools gefördert, sondern es wurde auch erstmals Erfahrungswissen gemeinschaftlich strukturiert – in Form digitaler Notizen, Projektordner, Prompts und Arbeitsstandards. Besonders wichtig: In der abschließenden Evaluationssitzung wurde die Fortführung des Innovationsprozesses systematisch geplant. Zuständigkeiten, Reflexionsformate und Erfolgskriterien wurden festgelegt, um das Coaching in eine langfristige Lern- und Entwicklungsstruktur zu überführen.

Beachten Sie | Wissenssicherung ist kein Selbstläufer. Sie erfordert strukturierte Prozesse, partizipative Methoden und strategisches Umdenken, insbesondere in KMU. Wie der Praxisfall ASBO zeigt, kann INQA-Coaching nicht nur digitale Prozesse optimieren, sondern auch den Grundstein für moderne Arbeitswelten und die Integration von KI legen. Lesen Sie mehr unter:

6. Handlungsempfehlungen im Überblick: So gelingt der Einstieg

Nachhaltige Wissenssicherung beginnt nicht mit der Schulung – sondern mit einem strategisch durchdachten Fahrplan. Unternehmen und Beratende sollten gezielt analysieren, wo im Unternehmen Wissen entsteht, wie es genutzt wird und welche Strukturen für die Zukunft fehlen. Eine fundierte Ausgangsanalyse liefert hier die Grundlage.

Praxistipp | Nutzen Sie die kostenfreien Checklisten zur strategischen Vorbereitung und praktischen Umsetzung inkl. Anwendungsbeispielen:

Jetzt herunterladen unter: www.digitalisierungs-berater.de/download-digitalisierung (Bitte verwenden Sie den Code IWW202505 für den Download) |

- Schritt 1: Messen Sie den digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens. Das kostenfreie Tool zur Digitalisierungsanalyse (https://www.digitalisierungs-berater.de/digitalisierungsberatung/digitalisierungsgrad-messen) liefert eine erste Einschätzung. Ergänzend bietet die KI-Kompetenzanalyse (https://www.digitalisierungs-berater.de/digitalisierungsberatung/ki-kompetenz) Aufschluss über das organisationale Know-how im Bereich KI.

- Schritt 2: Klären Sie, welche Kompetenzen in Teams und Führung vorhanden sind – und wo Entwicklungspotenzial liegt. Dafür eignet sich die Zukunfts- und Technologiekompetenzanalyse (https://www.digitalisierungs-berater.de/digitalisierungsberatung/ki-zukunfts-und-technologie-kompetenz).

- Schritt 3: Bei Investitionsplanung und Förderstrategie hilft der Fördermittelcheck (https://www.ebbing-beratung.de/kleine-und-mittlere-unternehmen/foerdermittelcheck), um die nächsten Schritte strategisch zu gestalten.

- Schritt 4: Nutzen Sie Förderprogramme wie INQA-Coaching (https://www.digitalisierungs-berater.de/finanzierungs-und-foerdermittelberatung/inqa-coaching), um den Aufbau agiler Wissensstrukturen professionell begleiten zu lassen – mit bis zu 80 % Zuschuss auf zwölf Beratungstage.

6. Fazit: Innovationskraft und Resilienz im Fokus

Nachhaltige Wissenssicherung ist mehr als nur ein Weiterbildungsthema – sie ist Teil der strategischen Unternehmensentwicklung. Unternehmen, die Wissen gezielt erfassen, teilen und sichern, steigern nicht nur ihre Innovationskraft, sondern auch ihre Resilienz. Der Fokus des INQA-Coachings liegt nicht auf technischen Anschaffungen, sondern auf der organisatorischen Entwicklung, beispielsweise in Form von digitalen Wissensspeichern, internen Kompetenzzentren oder standardisierten Dokumentationsprozessen. Dadurch eröffnen sich für Berater neue Möglichkeiten: Sie können Unternehmen strategisch begleiten und gleichzeitig auf eine geförderte, methodisch fundierte Umsetzungsstruktur zurückgreifen. Fragen Sie z. B. im Kontext von Investitions- oder Transformationsprozessen gezielt nach der Wissensbasis im Unternehmen.

- Für Berater, die Unternehmen künftig strategisch in Förderprozessen begleiten möchten hier eine Seminarempfehlung: Zertifikatsausbildung zum KMU-Fördermittelberater unter www.ausbildung-foerdermittelberater.de

AUSGABE: BBP 7/2025, S. 186 · ID: 50401541